在2025年4月的最新行业统计中,注塑模具生产中的缩水缺陷仍占据质量问题的23%,这一现象在汽车部件、电子外壳等厚壁产品中尤为突出。缩水不仅导致产品尺寸偏差,更会引发应力集中、外观凹陷等连锁问题,直接影响终端产品的使用寿命与市场竞争力。本文将结合2025年最新行业实践,系统解析缩水问题的成因与根治方案。

材料收缩特性的精准把控是解决缩水的第一道关卡。以聚丙烯(PP)为例,其1.5%-2.5%的收缩率在厚壁区域尤为明显,而2025年新发布的低收缩改性PP材料(LC-PP)通过添加30%玻璃纤维与纳米成核剂,可将收缩率稳定在0.8%以内。对于PC/ABS等工程塑料,采用分子量分布指数(PDI)低于1.8的窄分布树脂,可减少因分子链松弛不均导致的局部收缩差异。

工艺参数的动态优化是控制缩水的核心手段。保压阶段的压力曲线需与材料凝固特性精确匹配,最新研发的智能保压系统能实时监测模腔压力变化,在熔体前沿固化前自动补偿压力损失。熔体温度的控制同样关键,过高会导致降解加剧收缩,而过低则增加流动阻力,2025年行业领先企业已普遍采用±1℃精度的电磁感应加热系统,使PA66材料的温度波动从±5℃压缩至±0.8℃。

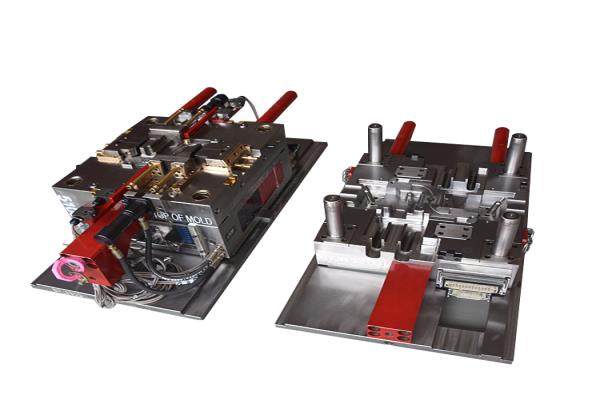

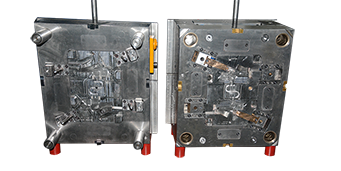

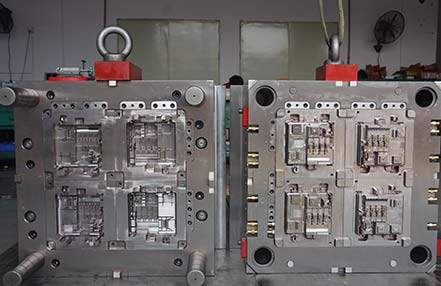

模具设计的科学化革新带来突破性改善。随形冷却水道的3D打印技术可将冷却效率提升40%,使厚壁区域与薄壁区域的冷却速率差异缩小至15%以内。浇注系统的平衡设计同样重要,对于多腔模具,采用Moldflow模流分析软件优化流道直径比(主浇道:分流道=1.2:1),可使各型腔压力差控制在5%以内。环境因素的精细化管控常被忽视。原料含水率超标0.02%就会引发微气泡导致的异常收缩,2025版行业标准要求除湿干燥机露点稳定在-40℃以下。成型车间的温湿度波动需控制在±2℃/±5%RH范围内,根治缩水问题需要构建全流程防控体系。

从材料数据库的智能选型,到搭载压力传感器的智能模具,再到基于机器视觉的在线检测系统,2025年行业标杆企业已实现缩水缺陷的实时预警与闭环控制。随着材料基因组计划与数字孪生技术的深度融合,未来的注塑生产将真正实现"零缺陷"制造,为精密制造业开辟全新可能。

- 双色模具注塑制作的注意事项

- 双色模具注塑加工工艺

- 模具的维护保养怎么做呢?

- 注塑模具加工中的收缩痕该如何避免呢?

- 哪些因素会影响塑胶模具的寿命呢?

- 注塑成型常见问题?充填不足

- 注塑成型常见问题之气泡

- 注塑成型常见问题之翘曲、变形

- 注塑成型常见问题之烧伤

- 注塑成型常见问题之龟裂

- 双色模具注塑和二次注塑有什么区别

- 双色注塑模具如何更换原料

- 2018年模具行业发展前景方向分析

- 如何确定塑胶模具进胶口的进胶方式

- 好的双色模具应该使用什么技术与设备呢?

- 注塑件缩水问题如何根治?

- 注塑模具图纸设计应遵循哪些规范?

- 如何理解塑胶模具的0.4光洁度?

- PP注塑产品为何会出现收缩变形?

- 注塑加工中如何辨别Tritan与PPSU材料的核心差异?